ветераны Великой Отечественной войны

|

«Ученые Сибирского отделения РАН — ветераны Великой Отечественной войны» — электронный ресурс, подготовленный Отделением ГПНТБ СО РАН к 80-летию Победы. В ресурс включена информация о ветеранах Великой Отечественной войны — академиках и членах-корреспондентах Сибирского отделения АН СССР/РАН (включая сибирские отделения РАСХН и РАМН, объединенные с РАН в 2013 году), а также академиках и членах-корреспондентах Академии наук СССР, работавших в Сибири в период Великой Отечественной войны и в послевоенные годы до создания Сибирского отделения в 1957 г. Ресурс состоит из персональных страниц, каждая из которых содержит краткий очерк о жизни и деятельности ученого в военный период, сведения о награждениях — за боевые заслуги или за трудовую деятельность в годы войны, фотопортрет ветерана или, при наличии, фоторяд из нескольких изображений военных лет и послевоенных фотографий с наградами. Далее... |

|

|

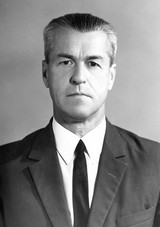

| Валентин Николаевич Авдеев (03(16).05.1915 — 11.10.1972). Член-корреспондент АН СССР (1958). Специалист в области электроники и радиотехники, конструирования и технологии производства электронных приборов. | ||||

|

Работал на предприятиях оборонной промышленности: техник, инженер, старший инженер завода «Светлана» (Ленинград, 1930–1941). С началом Великой Отечественной войны завод был эвакуирован в Новосибирск, где на базе этого завода организовали завод-617, на котором началось производство радиоламп для оборонных нужд. Авдеев Валентин Николаевич работал на заводе-617 мастером участка, а с 1942 года — главным инженером завода. |

В 1943 году при заводе-617 была сформирована научно-исследовательская лаборатория по разработке новых образцов радиоламп. Авдеев Валентин Николаевич был назначен заместителем начальника этой лаборатории.

Под непосредственным руководством Авдеева были разработаны так называемые «стержневые» радиолампы («Молекула-2» и «Молекула-3»), далее... |

||

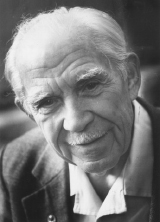

| В. А. Аврорин (10(23).12.1907 — 26.02.1977). Член-корреспондент АН СССР (1964), доктор филологических наук (1956), профессор (1957). Филолог, социолингвист, специалист в области тунгусо-маньчжурских языков, североведения и алтаистики. | ||||

|

Начало Великой отечественной войны застало Аврорина в экспедиции на Дальнем Востоке. Крайвоенкомат отклонил просьбу о возвращении в Ленинград, и Валентин Александрович как офицер запаса был оставлен на Дальнем Востоке на случай ожидавшейся тогда войны с Японией. В сложных условиях военного времени Аврорин занимался педагогической деятельностью: инспектор отдела народного образования Хабаровского края (1941–1942); преподаватель педагогического училища |

(Николаевск-на-Амуре, 1942–1944), начальник курсов повышения квалификации мореходного училища (там же, 1944–1945).

После войны вернулся к научной деятельности в Ленинграде. Награжден орденами «Знак Почета» (1967), Трудового Красного Знамени (1975). Далее... |

||

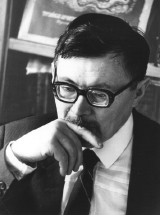

| К. П. Афендулов (18.02.1921 — 28.03.1984). Член-корреспондент ВАСХНИЛ (1972), доктор сельскохозяйственных наук, профессор. Специалист в области агрохимии и кормопроизводства. | ||||

|

Ветеран Великой Отечественной войны, младший лейтенант, командир взводоуправления 92-го отдельного минометного полка резерва главного командования 110-ой танковой бригады 18-го танкового корпуса 5-й гвардейской танковой армии. | Награжден орденом Отечественной войны II степени (1946). Далее... | ||

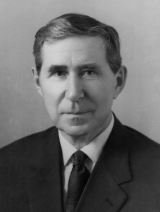

| Д. К. Беляев (04(17).07.1917 — 14.11.1985). Действительный член АН СССР (1972), доктор биологических наук (1973). Специалист в области общей биологии, генетики, теории эволюции и селекции животных. | ||||

|

Весть о начале Великой Отечественной войны застала Беляева в Тобольском зверосовхозе. В августе 1941 г. он был призван в армию. Спешно обучили обращению с оружием — и на передовую.

Воевал на Калининском и 1-м Прибалтийском фронтах, был старшим помощником начальника химического отдела армии по оперативно-разведывательной работе. Уходил рядовым — вернулся майором. Дважды ранен и контужен. |

Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», орденом Красной Звезды (11.01.1944) и орденом Отечественной войны II степени (1944, 1985).

С 1969 по 1985 гг. Беляев избирался председателем Совета ветеранов Великой Отечественной войны Советского района Новосибирска. Далее... |

||

| С. Т. Беляев (27.10.1923 — 05.01.2017). Действительный член АН СССР (1968), доктор физико-математических наук (1962), профессор (1965). Специалист в области физики плазмы, релятивистской кинетики, квантовой теории систем многих частиц, теории атомного ядра, физики ускорителей, теории сверхтекучести. | ||||

|

В 1941 г. окончил школу и после начала Великой Отечественной войны хотел записаться добровольцем в армию, но получил отказ. Юношу зачисляют в Военный институт иностранных языков, однако он добивается отчисления и в августе его направляют на курсы радистов. С ноября 1941 г. воевал радистом-разведчиком и закончил войну в Берлине в звании младшего лейтенанта.

Награжден медалью «За боевые заслуги» (1942), орденом Красной Звезды (1943), |

медалью «За оборону Кавказа» (1944), орденом Отечественной войны II степени (1985), медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945). Далее... | ||

| В. П. Бисярина (24.07.1912 — 19.08.1997). Действительный член АМН СССР (1969), доктор медицинских наук (1958), профессор (1960). Специалист в области педиатрии. | ||||

|

В июне 1941 г. призвана в Красную Армию. Была помощником начальника лечебного отдела эвакопункта N 46 (МЭП-46), сформированного в Омске и обеспечивающего деятельность эвакогоспиталей Степного, 2-го Украинского фронтов, а также эвакуацию раненых и больных в эвакогоспитали в тыловые районы. В составе эвакуационного пункта дошла до Румынии и Венгрии, где и встретила победный 1945 год. Наряду с практической деятельностью Бисярина продолжала |

заниматься и научной работой, и в самый разгар войны, в 1943 году, защитила кандидатскую диссертацию.

Ратный труд доктора Бисяриной В. П. отмечен орденом Красной Звезды (1943), медалями «За боевые заслуги», «За взятие Будапешта», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне», орденом Отечественной войны II степени (1985). Далее... |

||

| С. В. Богданов (02.08.1921 — 14.02.2017). Член-корреспондент АН СССР (1979), доктор физико-математических наук (1966), профессор (1972). Специалист в области физики твердого тела, акустоэлектроники и акустооптики. | ||||

|

К началу Великой Отечественной войны Богданов закончил 2 курса Московского энергетического института; после прохождения медицинской комиссии, его признали не годным к военной службе из-за недостатка зрения (близорукость).

Летом 1941 года был направлен нa оборонные рa6оты в район города Вязьмы. Возвратившись в Москву, в связи с эвакуацией института, с декабря 1941 г. по сентябрь 1942 г. обучался в «Стaнкоинструменaльном» техникуме |

и получил квалификацию техника-электрика по специaльности «О6орубовaние промпредприятий». После окончания техникума работал на Московском заводе электронасосов.

В 1943 г. возобновил обучение в институте, вернувшемся из эвакуации. После окончания Института Богданов был зачислен в аспирантуру Физического института им. П. Н. Лебедева Академии наук СССP (ФИAН), в лaборaторию физики диэлектриков. Далее... |

||

| К. В. Боголепов Константин Владимирович (06(19).12.1913 — 01.05.1983). Член-корреспондент АН СССР (1981), доктор геолого-минералогических наук (1966), профессор (1968). Специалист в области теоретической и региональной тектоники. | ||||

|

Боголепов работал геологом в Московском НИИ по удобрениям (1929–1933), выезжал на разведку месторождений апатитов в Хибины и на Северный Кавказ.

В декабре 1932 г. был арестован и осужден на 10 лет (ст. 58–11). В этот период работал на лесоповале, плотником, позднее геологом, начальником партии, главным геологом на изысканиях и строительстве железных дорог на Дальнем Востоке в системе ОГПУ — НКВД — МВД: Свободный, Строительство Дуссе- |

Алиньского тоннеля, Буреинский ИТЛ, Нижне-Амурский ИТЛ, Перевальный ИТЛ, Комсомольск-на-Амуре (1933–1945). В декабре 1942 г. был освобожден, но продолжал работать там же, в той же системе, в декабре 1945 г. — выехал в город Ханлар (Азербайджан) для работы инженером карьера.

Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Далее... |

||

| Н. Н. Боголюбов (08(21).08.1909 — 13.02.1992). Действительный член АН СССР (1953), член-корреспондент АН СССР (1946), доктор математики (1930), профессор (1936). Математик, физик. Его именем названы многие математические понятия. Основал крупные научные школы по теоретической и математической физике и нелинейной механике. | ||||

|

В период Великой Отечественной войны Боголюбов работал в Институте физики и математики АН УССР, находившемся в эвакуации в г. Уфа (Башкирская АССР). В 1941–1943 гг. заведовал кафедрами математического анализа в Уфимском авиационном институте и Уфимском педагогическом институте. Еще перед войной Николай Николаевич начал работать над проблемой статистических методов в математической физике. Эти исследования он продолжил в Уфе и в 1946 г. опубликовал |

монографию «Проблемы динамической теории в статистической физике».

В 1943 г. Боголюбов реэвакуирован в Москву работал профессором кафедры теоретической физики физического факультета МГУ, где возглавил исследования фундаментальных вопросов статистической физики и квантовой теории поля. Далее... |

||

| В. Р. Боев (08.03.1922 — 12.11.2004). Действительный член ВАСХНИЛ (1983), доктор экономических наук (1972), профессор (1973). Специалист в области экономики и организации сельскохозяйственного производства. | ||||

|

Призван в 1941 году. В годы Великой Отечественной войны служил в действующих войсках и прошел путь от рядового до командира мотострелкового батальона. Участвовал в освобождении Праги. Демобилизован в 1947 году. | Награжден орденами Отечественной войны I и II степени, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За освобождение Праги», «За взятие Берлина». Далее... | ||

| Г. Б. Бокий (26.09(09.10).1909 — 04.09.2001). Член-корреспондент АН СССР (1958), доктор химических наук (1942), профессор (1944). Специалист в области кристаллохимии комплексных соединений, кристаллохимии минералов и роста кристаллов. | ||||

|

До войны Бокий Георгий Борисович работал в Институте общей и неорганической химии (ИОНХ) в организованной им лаборатории кристаллографии, изучавшей комплексные соединения платиновых металлов.

В 1941 г. Институт общей и неорганической химии АН СССР был эвакуирован в Казань, где Бокий занимался нуждами оборонной промышленности и разработал защитное покрытие для пластинок сегнетовой соли, которые использовались для стабилизации радиоволн. В 1942 г. по предложению академика Несмеянова Бокий прочитал свой |

первый курс кристаллохимии для сотрудников Института органической химии. В этот период Бокием на основе кристаллохимических данных был предложен вариант распределения элементов по подгруппам в Таблице Менделеева, который впоследствии (1981) был утвержден Международным союзом теоретической и прикладной химии (IUPAC). Далее... | ||

| Г. К. Боресков (07(20).04.1907 — 12.08.1984). Действительный член (1966), доктор химических наук (1946), профессор (1946). Специалист в области катализа, химической кинетики и химической технологии. | ||||

|

Научная деятельность Георгия Константиновича началась в Одесском химико-радиологическом институте (1929) в лаборатории катализа с разработки ряда важных промышленных катализаторов и процессов на их основе. С помощью нехитрых приборов того времени и самодельных установок небольшой коллектив лаборатории провел прецизионные исследования свойств сложных окисно-солевых систем. В результате были созданы ванадиевые катализаторы марки БОВ (барий-олово-ванадий) или БАВ (барий-алюминий-ванадий). На катализатор | БАВ перешли все заводы Советского Союза, вырабатывающие серную кислоту контактным способом. В результате удалось резко увеличить производственные мощности и полностью покрыть потребности оборонной промышленности страны в важном стратегическом сырье, необходимом для получения взрывчатых веществ. В 1937 г. лаборатория катализа под руководством Борескова была переведена из Одессы в московский НИИ удобрений и инсектофунгицидов. Далее... | ||

| Г. И. Будкер (01.05.1918 — 04.07.1977). Действительный член АН СССР (1964), доктор физико-математических наук (1956), профессор (1958). Специалист в области ядерной физики и управляемого термоядерного синтеза. | ||||

|

В 1941 году Будкер окончил МГУ и прямо с последнего государственного экзамена пошел записываться на фронт добровольцем, хотя имел броню, которая освобождала его от призыва, как специалиста, нужного оборонной промышленности. Он попал сначала в один из отрядов московского ополчения, а уже оттуда — на фронт, командовал в звании лейтенанта зенитной батареей и, как мог, старался защитить девочек-зенитчиц от тягот военного времени. Там, на фронте, до конца войны служил на Дальнем Востоке, в полевой зенитной |

части, он сделал первое свое изобретение — усовершенствовал систему управления зенитным огнем. В начале 1945 года участвовал в работе слета армейских изобретателей в Москве. Демобилизовался в 1946 году.

Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией». Далее... |

||

| О. Ф. Васильев (01.08.1925 — 07.03.2017). Действительный член РАН (1994), доктор технических наук (1961), профессор (1963). Специалист в области прикладной гидродинамики и гидравлики, гидрофизики и экологии водоемов. | ||||

|

В июне 1941 года, когда началась Великая Отечественная война, окончил школу-семилетку и собирался продолжить учебу в 8-м классе. Будучи школьником в июле-августе 1941 года состоял в команде противовоздушной обороны; в сентябре вместе со школой участвовал в уборке урожая под Волоколамском; в октябре — в организации противопожарных мероприятий на одной из овощных баз Москвы. Затем был мобилизован на строительство оборонительных сооружений и работал землекопом на южной окраине Москвы. |

Весной 1942 г. вновь участвовал в строительстве оборонительных сооружений в районе г. Красногорска. В 1942 году Васильев экстерном закончив школу и поступил на инженерный факультет Тимирязевской сельскохозяйственной академии (ТСХА), но уже в начале зимы студенты ТСХА были направлены на валку леса и заготовку дров.

1 февраля 1943 года после прохождения комиссии был направлен во 2-е Московское военно-пехотное училище, далее... |

||

| И. Н. Векуа (10(23).04.1907 — 02.12.1977). Действительный член (1958) АН СССР, действительный член (1946) АН Грузинской ССР, доктор физико-математических наук (1940), профессор (1940). Специалист в области математической физики, уравнений эллиптического типа и одномерных сингулярных интегральных уравнений. | ||||

|

В годы Великой отечественной войны будучи деканом физико-математического факультета, затем проректор Тбилисского государственного университета провел большую организаторскую работу для обеспечения бесперебойности в процессе обучения. Параллельно заведовал кафедрой геометрии в университете и теоретической механики в Закавказском институте инженеров путей сообщения. | За большие научные заслуги, творческий и добросовестный труд был награжден орденом «Знак Почета» (1946), медалью «За оборону Кавказа» (1946), медалью «Зa доблестный труд в Bеликой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946). Далее... | ||

| Н. В. Вершинин (03(15).01.1867 — 06.04.1951). Действительный член АМН СССР (1945), доктор медицинских наук (1904), профессор (1910). Специалист в области фармакологии. | ||||

|

В годы Великой Отечественной войны кафедра фармакологии Томского государственного университета, где работал Вершинин, активизировала работу по изучению лечебных свойств лекарственных растений Сибири: термопсиса ланцетовидного, синюхи обыкновенной, истода, чины луговой, сибирской сенеги, желтушника, сирени, пустырника обыкновенного, шлемника байкальского, левзеи, пижмы, володушки, кровохлебки, чеснока и др. | Николай Васильевич отмечал: «Поводом к настойчивому экспериментальному фармакологическому изучению сибирских лекарственных растений является богатство сибирской флоры такими растениями, которые издавна применяются сибирской народной медициной, и постоянное стремление помочь стране в тех случаях, когда она испытывает острый недостаток в тех или иных лечебных средствах». Далее... | ||

| А. П. Виноградов (09(21).08.1895 — 16.11.1975). Действительный член (1953), доктор химических наук (1935), профессор (1954). Специалист в области геохимии, биогеохимии. | ||||

|

В годы Великой Отечественной войны Виноградов занимался разработкой тем, имевших существенной значение для обороны страны.

В 1941 г. эвакуирован в Казань вместе с Биогеохимической лабораторией АН СССР. |

Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1945), медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945) и «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. » (1975). Далее... | ||

| В. В. Воеводский (12(25).07.1917 — 20.02.1967). Действительный член АН СССР (1964), доктор химических наук (1954), профессор (1955). Специалист в области химической кинетики и химии свободных радикалов. | ||||

|

С началом Великой Отечественной войны, Владислав Владиславович Воеводский вместе с институтом Институтом химической физики (ИХФ) АН СССР уехал в эвакуацию в Казань, и там продолжая учебу в аспирантуре, начал заниматься научной деятельностью. В июне 1944 г. он окончил аспирантуру, защитил диссертацию по теме «Детальное исследование механизма окисления (горения) водорода», получив степень — кандидат физико-математических наук. В июле 1944 г. вместе с казанской |

группой Института химической физики был переведен в Москву и назначен на должность старшего научного сотрудника лаборатории элементарных процессов ИХФ АН СССР.

Награжден медалью «За доблестный труд в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» (1945). Далее... |

||

| Б. В. Войцеховский (22.01.1922 — 21.08.1999). Действительный член РАН (1991), доктор физико-математических наук (1961), профессор (1962). Специалист в области теоретической и прикладной гидродинамики, механики детонационных процессов. | ||||

|

Войцеховский в 1940 году закончил среднюю школу и его призывают в армию. После начала войны прошел краткосрочную подготовку в училище связи и в 1942 году лейтенант Войцеховский был направлен на Карельский фронт для обслуживания громкоговорящих установок, предназначенных для пропаганды и агитации среди противника. Занимался будничным тяжелым трудом. В нем не было ничего героического, если не считать героизмом честное исполнение своего долга в любых |

условиях.

После окончания войны Войцеховского направляют на учебу во Всесоюзный институт иностранных языков Советской армии. Далее до демобилизации в 1947 году он служил в войсках Дальневосточного фронта на Сахалине. Награжден медалью «За отвагу» (1944), медалью «За оборону Советского Заполярья» (1945), далее... |

||

| Н. Н. Ворожцов (24.05(06.06).1907 — 24.05.1979). Действительный член (1966) АН СССР, доктор химических наук (1939), профессор (1939). Специалист в области органической химии, технологии органических красителей, химии полифторароматических соединений. | ||||

|

С 1943 г. научный руководитель, а затем директор Научно-исследовательского института полупродуктов и красителей (НИОПиК). Во время Великой Отечественной войны в институте было организовано производство продуктов оборонного значения: пиротехнических материалов, воспламеняющейся жидкости и специальных деталей для противотанковых гранат, препаратов для сенсибилизации порохов; метилхлорида для контрольно-измерительной аппаратуры авиации; | монометиланилина (контактная технология), повышающего октановое число авиационного бензина; проявителей повышенной степени чистоты; фармацевтических средств (белого стрептоцида, антифебрина и сахарина и др.), кровеостанавливающего, противошокового и противоожогового препаратов; нового импрегната для обмундирования, красителей защитного цвета, маскировочных пигментов и др. Далее... | ||

| М. Г. Воронков (06.12.1921 — 10.02.2014). Действительный член (1990), доктор химических наук (1962), профессор (1971). Специалист в области химии органических соединений кремния и его аналогов, а также серы. | ||||

|

В июле 1941 года студентом 3-го курса Ленинградского государственного университета Воронков добровольцем вступил в ряды защитников Родины.

Через много лет он вспоминал: «Сначала зачислили в саперный батальон — строить противотанковые рвы на Карельском перешейке. Потом перевели в ополчение. А я и тогда уже плохо видел, и это заметил наш взводный. Он настоял, чтобы меня перевели |

в химическую службу. Меня направили начальником химслужбы в 102-й батальон Василеостровской дивизии Ленинградской армии народного ополчения, а затем в 209-й истребительный батальон НКВД ловить шпионов, охранять город. Во время одного из взрывов в декабре 1941 года я был контужен и потерял один глаз». Далее... | ||

| Г. И. Галазий (05.03.1922 — 23.07.2000). Действительный член РАН (1992), доктор биологических наук (1969). Специалист в области экологии, лимнологии и геоботаники. | ||||

|

В 1938 г. Григорий Иванович Галазий поступил на биологический факультет Днепропетровского государственного университета. В октябре 1941 г., в связи с приближением фронта, был направлен техником-химиком на ТЭЦ Новокраматорского завода, а затем по специальному решению Государственного комитета обороны, с группой специалистов ТЭЦ переехал в Иркутск. В качестве техника-химика отвечал за чистоту подаваемой в котлы воды. В 1942 г. | окончил Иркутский государственный университет по специальности «ботаника». Проработал несколько лет на промышленных предприятиях Иркутской области. Далее... | ||

| И. П. Герасимов (26.11[09.12].1905 — 30.03.1985). Действительный член (1953) АН СССР, доктор географических наук (1936), профессор (1939). Специалист в области географии почв, геоморфологии, палеогеографии. | ||||

|

Иннокентий Петрович Герасимов — выдающийся советский ученый-географ, геоморфолог и почвовед, чья работа в годы Великой Отечественной войны внесла значительный вклад в победу над фашизмом. В этот сложный период он возглавлял «группу спецкартирования» в составе Комиссии по геолого-географическому обеспечению Красной Армии при АН СССР (1942–1943). Группа под руководством Герасимова занималась созданием специализированных карт для полей сражений, которые включали |

данные о рельефе, почвах и климате. Эти карты позволяли командованию более эффективно планировать военные операции. Ученый также определял проходимость местности для различной военной техники и оценивал возможности аэродромов для размещения самолетов разных типов.

Одним из ключевых направлений работы Иннокентия Петровича был анализ местности. Далее... |

||

| А. Г. Гинецинский (17.11.1895 — 20.10. 1962). Член-корреспондент АМН СССР (1946), доктор биологических наук (1934). Физиолог. | ||||

|

В первые дни войны у Гинецинского была мысль срочно приобрести навыки практического хирурга и пойти работать в госпиталь, но потом он решил, что его знания физиолога могут оказаться более нужными для военных целей. «В это тяжелое для Родины время, — писал он дочери, — каждый человек должен находиться там, где он может принести больше пользы…». Вскоре после начала войны физиологи Ленинграда образовали бригады для разработки наиболее актуальных в военное время проблем и обратились в Наркомат обороны | и военно-морского флота с просьбой сообщить, какие физиологические вопросы представляют для военных ведомств наибольший интерес. Такой список был получен. Однако нормальные условия для научной работы в Ленинграде были нарушены, поэтому уже 16 августа 1941 г. было принято постановление правительства об эвакуации учреждений Академии наук. Однако провести эвакуацию, как предполагалось, уже не было возможности. Далее... | ||

| П. Л. Гончаров (02.02.1929 — 18.04.2016). Действительный член РАН (2013), действительный член ВАСХНИЛ (1978), доктор сельскохозяйственных наук (1971), профессор. Специалист в области селекции и семеноводства кормовых культур, интенсификации земледелия. | ||||

|

Петр Лазаревич Гончаров начал работать в 1943 году и два летних сезона был учетчиком-заправщиком в тракторной бригаде. После окончания 10 классов в 1948 г. поступил учиться в Новосибирский сельскохозяйственный институт на агрономический факультет, который с отличием закончил в 1953 г. и был направлен на работу заведующим Венгеровским сортоучастком Новосибирской области (1953–1954 гг.). | Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной Войне 1941–1945» (1995). Далее... | ||

| Т. Ф. Горбачев (23.06 (06.07).1900 — 20.12.1973). Член-корреспондент АН СССР (1958), кандидат технических наук (1944), профессор (1951). Специалист в области шахтного строительства, техники и технологий подземной добычи угля, проблем горного давления. | ||||

|

С началом Великой Отечественной войны, когда Донбасс и Подмосковье были оккупированы немецко-фашистскими захватчиками, Кузнецкий бассейн должен был стать основным поставщиком высококачественных углей для оборонной промышленности и железнодорожного транспорта. Горбачев Тимофей Федорович первоначально был назначен главным инженером треста «Кемеровоуголь» (1942–1943 гг.), а затем переведен на такую же должность в трест «Осинникиуголь» (1943–1946 гг.). Кемеровское и Осинниковское | месторождения Кузбасса были тогда наиболее развитыми угледобывающими участками, однако горно-геологические условия были не из легких. И все же за эти годы, благодаря большой организаторской и новаторской инженерной работе, вместе с известными горняками А. Задемидко, В. Кожевиным и другими удалось добычу угля по тресту «Осинникиуголь» повысить в 1,5 раза. Далее... | ||

| К. П. Горшенин (18.06.1888 — 18.09.1981). Член-корреспондент ВАСХНИЛ (1956), доктор сельскохозяйственных наук (1938), профессор (1924). Почвовед, основатель научной школы почвоведения в Сибири. | ||||

|

В годы войны Константин Павлович не прекращал работы по оценке ресурсов плодородия почв Сибири, которая кормила всю страну. Известный географ-почвовед Прасолов Л. И. писал: «Работы Горшенина посвящены исключительно почвам Сибири, представляя редкий случай, когда ученый целиком отдавал все силы изучению одной, но значительной по пространству области страны». | В 1942 году Горшенин был удостоен звания заслуженного деятеля науки и техники РСФСР. Далее... | ||

| Г. С. Горшков (15.02.1921 — 14.04.1975). Член-корреспондент АН СССР (1966), доктор геолого-минералогических наук (1967). Вулканолог. | ||||

|

В самом начале Великой Отечественной войны Горшков, прервав учебу в университете, поступил добровольцем в Красную Армию. В боях под Москвой он был тяжело контужен и после демобилизации продолжил занятия в университете. | В 1943–1944 годах работал начальником геолого-съемочного отряда Алданской экспедиции в Якутской АССР. Далее... | ||

| А. А. Демин (29.09.1918 — 03.01.1977). Член-корреспондент (1974) АМН СССР, доктор медицинских наук (1955), профессор (1956). Основатель сибирской научной школы терапевтов. | ||||

|

В 1941 г. окончил III Московский медицинский институт, с началом Великой Отечественной войны, в звании зауряд-врача, был направлен в действующую армию. Начал службу младшим врачом 1085-го стрелкового полка 322-ой стрелковой дивизии на Центральном фронте. Все четыре военных года — 1941–1945 — вместе со своим полком Демин провел на передовой и закончил службу военврачом 3 ранга в звании капитана медицинской службы. Он служил командиром санитарной роты полка на Воронежском фронте, в 1944 | году в качестве старшего врача с полком вошел в состав 1-го Украинского фронта, в 1945 году служил командиром 408-го медико-санитарного батальона 322-ой стрелковой дивизии 1-го Украинского фронта, а затем командиром 398-го медико-санитарного батальона 304-ой стрелковой дивизии 4-го Украинского фронта. Аристарх Александрович участвовал в боях за Москву, Воронеж, Курск, Киев, Житомир, Тернополь, Львов, сражался в Польше, Чехословакии, Германии, закончив войну в Праге. Далее... | ||

| Н. Р. Деряпа (25.01.1923 — 18.07.1996). Член-корреспондент (1975) АМН СССР, доктор медицинских наук (1971), профессор (1974). | ||||

|

С 1943 по 1948 гг. проходил обучение в Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова. С 1948 по 1954 год служил на Черноморском и Тихоокеанском флотах СССР военным врачом. | Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946). Далее... | ||

| Н. П. Дубинин (22.12.1906 (04.01.1907) — 26.03.1998). Действительный член (1966) АН СССР, доктор биологических наук (1935), профессор (1935). Специалист в области общей и эволюционной, радиационной генетики. | ||||

|

В 1932 году был приглашен Н. К. Кольцовым на должность заведующего отделом генетики Института экспериментальной биологии (с 1938 года — Институт цитологии, гистологии и эмбриологии АН СССР), где работал до 1948 года. Одновременно в 1932–1938 годах заведовал кафедрой разведения и генетики Всесоюзного института пушно-сырьевого хозяйства, а в 1938–1948 годах — кафедрой генетики Воронежского государственного университета. | Награжден медалями «За оборону Москвы» (1944) и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945). Далее... | ||

| А. М. Дымкин (25.10.1924 — 30.01.1992). Член-корреспондент АН СССР (1981), доктор геолого-минералогических наук (1964), профессор (1966). Специалист в области рудогенеза, петрологии и геохимии железорудных месторождений. | ||||

|

Окончил среднюю школу (1941), работал плановиком Кузнечихинского райисполкома Татарской АССР (1941–1942). В 1942 году по комсомольскому набору — курсант школы подводного плавания Балтийского флота. С декабря 1942 г. принимал участие в оборонительных боях под Петергофом в составе отдельного истребительного противотанкового дивизиона той же бригады. Летом 1944 г. участвовал в десантных операциях на островах Кобвистского архипелага (Финляндия). Войну закончил в звании старшины 1-й статьи, |

комендора палубного 1-го класса. Демобилизован осенью 1946 г.

Награжден орденом «Красной звезды» (1945) — за взятие Таллина; орденом «Отечественной войны» II степени: во время обороны блокадного Ленинграда (1942–1943 гг.) показал себя мужественным, храбрым и знающим свое дело, безотказно выполнял все приказы руководства, показал себя достойным звания Советского воина; медалью «За оборону Ленинграда» (1942); медалью «За победу над Германией» (1945). Далее... |

||

| Н. А. Желтухин (31.10(13.11).1915 — 24.03.1994). Член-корреспондент АН СССР (1968), доктор технических наук (1959). Специалист в области аэродинамики, турбулентности, тепловых двигателей. | ||||

|

В марте 1937 г. Н. А. Желтухин арестован по доносу, в 1939 г. оказался на лесосплаве на реке Сухоне под Котласом. Благодаря своим знаниям и опыту, полученным в годы учебы на математическом отделении физико-математического факультета Воронежского государственного университета и во время работы на Воронежском машиностроительном заводе им. Коминтерна Н. А. Желтухин подготовил и представил лагерному начальству предложение-заявку на изобретение по зажиганию авиационных | моторов. Это предложение по каналам Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) было направлено в Москву и попало к профессору Б. С. Стечкину, известному ученому и конструктору тепловых и авиационных двигателе. Б. С. Стечкин и работавший с ним профессор Ю. Б. Румер дали на заявку довольно обтекаемое, но положительное заключение. Далее... | ||

| А. Б. Жуков (24.07(6.08).1901 — 22.09.1979). Действительный член АН СССР (1966), доктор сельскохозяйственных наук (1948), профессор (1950). Специалист в области биологии леса и лесоводства, оценки комплексного использования лесных ресурсов, повышения продуктивности лесов и порайонной специализации лесного хозяйства. | ||||

|

В годы Великой Отечественной войны Жукову была поручена эвакуация в глубь страны БелНИИЛХа и организация его исследований в соответствии с запросами военного времени. В сложных условиях были не только сохранены основные научные фонды, но и выполнены важные работы по заданию оборонной промышленности.

В 1942 г. Анатолия Борисовча Жукова назначили заместителем директора по научной работе Всесоюзного научно- |

исследовательского института лесного хозяйства (ВНИИЛХа), где он проработал до 1956 г. (в течение нескольких лет исполнял обязанности директора). За короткий срок удалось вернуть в институт видных ученых (некоторых Жуков даже сумел демобилизовать из армии). Продолжая активную деятельность по укреплению научного состава института, Жуков лично участвовал в исследованиях. Далее... | ||

| М. Ф. Жуков (24.08(06.09).1917 — 04.12.1998). Действительный член РАН (1992), доктор технических наук (1963), профессор (1965). Специалист в области аэродинамики и газоразрядной плазмы. | ||||

|

Сразу после окончания МГУ в 1941 г. был направлен в Центральный аэрогидродинамический институт имени Н. Е. Жуковского в качестве инженера-аэромеханика. С группой сотрудников во главе с С. А. Чаплыгиным был эвакуирован в Новосибирск. Участвовал в проведении предварительных расчетов элементов турбореактивных двигателей для амолетов нового поколения, в решении ряда конкретных оборонных задач. | Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945). Далее... | ||

| В. Е. Зуев (29.01.1925 — 06.06.2003). Действительный член (1981) АН СССР, доктор физико-математических наук (1966), профессор (1966). Специалист в области физики атмосферы и атмосферной оптики. | ||||

|

Участник Великой Отечественной войны (1943–1945). До призыва в армию в 1943 году Зуев трижды ходил в райвоенкомат пешком, путь занимал четыре дня… На фронт ушел совсем молодым — восемнадцатилетним юношей.

Служить Владимира Зуева направили на Дальний Восток, в северную Маньчжурию на направление Хайларского укрепленного района. Участвовал в боях в Маньчжурии, был старшим вычислителем штаба 1-го дивизиона |

817-го артполка 293-й стрелковой дивизии.

Награжден медалю «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», медалю «За победу над Японией» (1945), орденом Отечественной войны II степени (1985). Далее... |

||

| В. П. Казначеев (17.07.1924 — 13.10.2014). Действительный член РАН (2013), действительный член АМН СССР (1971), доктор медицинских наук (1963), профессор (1963). Российский ученый в области медицины, биофизики, экологии, социологии, педагогики. | ||||

|

В 1942 г. окончил среднюю школу в Новосибирске, начинает учиться в Московской консерватории вокальному искусству. В том же году был призван в ряды Красной Армии. В 1942 году он становится курсантом Омского пехотного училища. С 1943 по 1945 годы Влаиль Петрович Казначеев был и заведующим спецотделом Генштаба Красной Армии, начальником секретного подразделения Ярославского военного училища, заведующим отделом штаба полка, командиром батареи 1776-го зенитного полка |

3-го Украинского фронта. Незадолго до Дня Победы, 28 апреля 1945 года получил тяжелую контузию.

Награжден орденами Отечественной войны II степени (1968, 1985), медалю «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Далее... |

||

| Г. Т. Казьмин (29.11.1916 — 29.09.2001). Действительный член ВАСХНИЛ (1972), доктор сельскохозяйственных наук (1967), профессор (1969). Специалист в области плодоводства, овощеводства и картофелеводства. | ||||

|

После окончания сельскохозяйственном техникума им. И. В. Мичурина Григорий Тихонович поехал на работу на Дальний Восток. В июне 1941 г. была объявлена война. Горвоенкоматом Казьмин был направлен на курсы военных шоферов, которые «посещал без отрыва от производства, закончил с отличием и даже получил похвальную грамоту». |

В конце 1943 г. Казьмин был призван в Армию. Служил на Березовском военном складе горюче-смазочных материалов (под Благовещенском).

В 1944 г. в числе специалистов сельского хозяйства он был отозван из Армии и демобилизован. Далее... |

||

| А. П. Калашников (09.02.1918 — 06.08.2010). Действительный член ВАСХНИЛ (1970), доктор сельскохозяйственных наук (1964), профессор (1965). Специалист в области кормления, выращивания молочного скота и промышленной технологии производства продуктов животноводства. | ||||

|

Алексей Петрович Калашников добровольцем ушел на фронт. Был направлен на учебу в Новоград-Волынское военно-пехотное училище. После его окончания оставлен в училище — готовил командиров Красной Армии. На фронте с 1 февраля 1945 года. Старший лейтенант Калашников 28 февраля прибыл в качестве стажера на должность заместителя командира 3-го стрелкового батальона 1107-го стрелкового полка 328-й стрелковой дивизии и находился в боевых порядках стрелковых рот в самых | сложных условиях боевой обстановки, проявляя личный пример храбрости и хладнокровия и помогая командирам в выполнении боевых задач. Участник Восточно-Померанской операции. При ликвидации немецкого плацдарма на восточном берегу реки Одер Калашников был ранен и эвакуирован в госпиталь. Далее... | ||

| И. П. Калинина (21.10.1926 — 05.02.2015). Действительный член РАН (2013), действительный член ВАСХНИЛ (1982), доктор сельскохозяйственных наук (1974), профессор (1996). Специалист в области селекции плодовых и ягодных культур. | ||||

|

После окончания семилетки поступила в сельскохозяйственный техникум, в 1945 году проходила производственную практику на Алтайской опытной станции садоводства у М. А. Лисавенко. | Награждена орденами «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Пятьдесят лет Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Далее... | ||

| Л. В. Канторович (06(19).01.1912 — 07.04.1986). Действительный член (1964) АН СССР, доктор физико-математических наук (1935), профессор (1934), лауреат Нобелевской премии (1975). Специалист в области функционального анализа, вычислительной математики, математико-экономических методов. | ||||

|

Во время Великой Отечественной войны Леонид Витальевич Канторович был призван в ряды Советской армии, служил начальником кафедры математики Высшего военно-морского инженерного училища. Рядовому Канторовичу присвоили безотложно звание майора. С этим училищем он провел годы войны в Ярославле, выполнял и прикладные работы, а кроме того написал вектор движения теории вероятностей, ориентированный на военные вопросы. |

Он готовил кадры для флота, продолжая вести научную работу. Только в 1948 году подполковник Канторович демобилизовался из армии и вернулся в Ленинград.

Награжден орденом «Знак Почета» (1944), медалью «За оборону Ленинграда» (1945), медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945), орденом Отечественной войны II степени (1985). Далее... |

||

| К. Б. Карандеев (05(18).07.1907 — 21.09.1969). Член-корреспондент АН СССР (1958), доктор технических наук (1953), профессор (1939). Специалист в области теории, методов и средств электрических измерений. | ||||

|

В 1939 г. по совместительству поступил в качестве руководителя лаборатории электрических мер во Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии. В апреле 1940 г. назначен там же заместителем директора по научной части.

К этому времени в институте были разработаны и функционировали 123 государственных и рабочих эталона. Созданные впервые во ВНИИМ поверочные схемы по всем важнейшим видам измерений, стали основой работы метрологической |

службы страны. Война нарушила нормальную деятельность института. По решению Комитета по делам мер и измерительных приборов отдельные лаборатории вместе с государственными эталонами и уникальным оборудованием были эвакуированы на Урал и в Сибирь, где им предстояло решать задачи метрологического обеспечения перебазированных на Восток предприятий. Далее... | ||

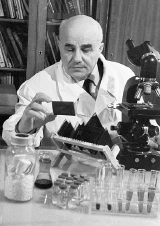

| С. П. Карпов (25.09 (08.10) 1903 — 25.08. 1976). Академик (1974) АМН СССР, доктор медицинских наук (1942). Микробиолог, создатель научных школ в области микробиологии, вирусологии и иммунологии; ведущий специалист в стране по эпидемиологии, профилактике и лечению туляремии и клещевого энцефалита. | ||||

|

В годы Великой Отечественной войны Карпов работал в Томском медицинском институте и одновременно в Томском институте эпидемиологии и микробиологии, а также консультировал тяжелые случаи в госпиталях; возглавлял Чрезвычайную комиссию по борьбе с тифом Кировского района г. Томска.

Война требовала максимально сократить сроки выполнения научных исследований и реализации на практике полученных |

результатов, а саму тематику нацелить на выполнениезаказов в интересах обороны. Все исследования, выполненные под руководством и при непосредственном участии Сергея Петровича Карпова, можно разделить на 7 основных направлений: токсинообразование бактерий; методы приготовления вакцин, сывороточных и диагностических препаратов; бактериофагия; далее... | ||

| А. Н. Каштанов (25.03.1928 — 08.02.2022). Действительный член РАН (2013), действительный член ВАСХНИЛ (1978), доктор сельскохозяйственных наук (1977), профессор (1991). Специалист в области почвозащитного земледелия. | ||||

|

Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Далее... | |||

| А. А. Ковальский (28.08(10.09).1906 — 31.03.1978). Член-корреспондент АН СССР (1958), доктор химических наук (1947), профессор (1947). Специалист в области кинетики химических реакций и ядерной физики. | ||||

|

С 1931 г. Ковальский работал в Институте Химической физики (образован на базе химико-физического сектора Ленинградского Физико-технического института). В довоенный период занимался кинетикой окисления углеводородов, кинетикой горения водорода; совместно с Я. Зельдовичем и Н. Н. Семеновым выполнял работы, посвященные новому способу получения азотной кислоты (имели гриф «для служебного пользования»); изучал механизм ряда гетерогенных каталитических реакций; | совместно с Чирковым Н. М. разработал способ получения серы при восстановлении сернистого газа окисью углерода (внедрен на Горловском металлургическом заводе, что дало возможность СССР ограничить закупку серы за рубежом); одновременно были разработаны теоретические основы промышленного метода получения серы из сернистого газа (совместно с Бирон А. Е., Чирковым Н. М. и Шантаровичем В. П.). Далее... | ||

| И. Ю. Коропачинский (16.03.1928 — 05.12.2021). Действительный член РАН (1992), доктор биологических наук (1972), профессор (1982). Специалист в области дендрологии и экологии. | ||||

|

В 1942–1946 гг. работал токарем по металлу на заводе N 327 Наркомата электрослаботочной промышленности, выпускавшем военную продукцию. | Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Далее... | ||

| Ю. А. Косыгин (09(22).01.1911 — 25.01.1994). Действительный член АН СССР (1970), доктор геолого-минералогических наук (1947), профессор (1949). Специалист в области тектоники, нефтяной геологии и геофизики. | ||||

|

23 июня 1941 г. Косыгина призвали в ряды Красной Армии, в которой он находился до последнего дня войны. Его направили в пос. Ильино под г. Горьким (ныне Нижний Новгород), на место формирования части. Затем были Старая Русса, Новгород, Валдай, Демянск, Бологое. Поскольку Юрий Александрович был специалистом в области нефтяной геологии, то его назначили начальником походной лаборатории снабжения горюче-смазочными материалами для автомобилей, танков и самолетов. На полевых армейских складах он принимал | горючее, замерял его количество в поступающих цистернах, в лаборатории контролировал качество, отвечал за маскировку складов горючего. В конце 1942 г. — начале 1943 г. Косыгин обучался на курсах инженеров-технологов в Москве, после чего был назначен инженером-технологом Северо-Западного фронта. На него легла ответственность за качество горюче-смазочных материалов всего фронта. Далее... | ||

| П. Я. Кочина (Полубаринова) (01(13).05.1899 — 03.07.1999). Действительный член АН СССР (1958), доктор физико-математических наук (1940), профессор (1934). Специалист в области гидродинамики. | ||||

|

В 1941–1947 гг. Пелагея Яковлевна Кочина — профессор кафедры высшей математики Московского нефтяного института им. И. М. Губкина. | Награждена орденом Трудового Красного Знамени (1945), медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945). Далее... | ||

| В. А. Кузнецов (30.03(12.04).1906 — 04.08.1985). Действительный член АН СССР (1970), доктор геолого-минералогических наук (1954). Специалист в области геологии рудных месторождений и эндогенной металлогении. | ||||

|

В 1931 г. еще студентом Кузнецов провел первую самостоятельную работу, участвуя в качестве начальника геолого-поисковой партии в открытии первых железорудных месторождений в Холзунском хребте Горного Алтая. В 1934 г. он начал работу по оценке и предварительной разведке Чаганузунского месторождения ртути. В последующие годы молодой геолог возглавил поиски, нашел и изучил ряд ртутных месторождений Горного Алтая и Кузнецкого Алатау, вел поиски молибденовых руд. | Открытие ртутных месторождений на Алтае оказалось очень важным и своевременным, так как в первый год начавшейся Великой Отечественной войны единственный источник ртути (стратегически важного металла для производства боеприпасов) — Никитовское месторождение в Донбассе — оказался захваченным немецкими оккупантами. Уже в октябре 1942 г. была получена первая металлическая ртуть, которая добывалась здесь до конца XX в. Далее... | ||

| В. Д. Кузнецов (30.04.(12.05).1887 — 13.10.1963). Действительный член АН СССР (1958), доктор физико-математических наук (1934), профессор (1920). Специалист в области физики твердого тела. | ||||

|

Когда началась Великая Отечественная война, профессор Кузнецов стал одним из организаторов перевода томской науки на военные рельсы. В том числе и по его инициативе был создан известный «Томский комитет ученых» (ТКУ), который получил официальный статус филиала Научного совета при Новосибирском Облисполкоме. Центром комитета ученых стал Сибирский физико-технический институт «научный штаб патриотов-ученых Томска». На первом плане была практическая помощь промышленности | транспорту, сельскому хозяйству. Были установлены тесные связи с производством. Учеными Томска выполнялись самые различные задания промышленных предприятий и организаций не только Томска, но и других городов Сибири, Урала и Казахстана. Далее... | ||

| Ю. А. Кузнецов (06(19).04.1903 — 16.05.1982). Действительный член АН СССР (1966), доктор геолого-минералогических наук (1941), профессор (1938). Специалист в области магматической геологии, петрологии и рудогенеза. | ||||

|

В довоенные годы Кузнецов занимался разработкой ряда проблем стратиграфии, тектоники, петрологии и металлогении Алтая, Кузнецкого Алатау, Западного и Восточного Саяна, Енисейского кряжа. Им открыты и изучены месторождения железных руд, редких и цветных металлов, огнеупорных глин, нефелинового сырья. С 1940-х гг. Юрий Алексеевич Кузнецов разрабатывал теоретические проблемы петрологии и геологии. | Особое место среди них занимают исследования проблем происхождения и причин разнообразия изверженных горных пород. Кузнецов изучил процессы ультраметаморфизма и гранитного магмообразования в докембрии Енисейского кряжа. Им был дан исчерпывающий тектоностратиграфический и формационный анализ докембрия Енисейского кряжа. Далее... | ||

| С. С. Кутателадзе (18(31).07.1914 — 20.03.1986). Действительный член (1979) АН СССР, доктор технических наук (1953), профессор (1954). Специалист в области теплофизики, гидродинамики, газожидкостных систем, новых проблем энергетики. | ||||

|

С января 1941 года Самсон Семенович находился в рядах советской армии — служил в морской пехоте в составе морского десанта Северного ВМФ как командир пулеметного отделения. Великая Отечественная война сломала планы исследователя.

Будущий академик прошел всю войну от начала до конца. В июле 1941-го он участвовал в морском десанте Северного флота как командир пулеметного отделения, был ранен. После госпиталя старший техник- |

лейтенант Кутателадзе служил начальником квартирно-эксплуатационной части (КЭЧ) эвакогоспиталя N 1446 в Мончегорске, старшим инженером КЭЧ Мурманского района Беломорского военного округа. После войны его хотели оставить на службе в армии, но желание Кутателадзе заниматься наукой было столь велико, что он обратился с просьбой о демобилизации к самому Верховному главнокомандующему! Просьба была удовлетворена. Самсон Семенович Кутателадзе вернулся в науку. Далее... | ||

| М. А. Лаврентьев (06[19].11.1900 — 15.10.1980). Действительный член АН СССР (1946), доктор технических наук (1934), доктор физико-математических наук (1935), профессор (1950). Специалист в области математики и механики. | ||||

|

В годы Великой Отечественной войны вместе с АН УССР находился в эвакуации в Уфе. 21 июля 1941 г. в Уфе состоялось первое заседание Президиума АН УССР. Для координации исследовательской деятельности ученых в условиях военного времени был учрежден научно-технический комитет содействия обороне, работавший под руководством президента АН УССР академика Александра Александровича Богомольца. Михаил Алексеевич вошел в число восемнадцати членов этого комитета. | В 1941–1944 гг. Михаил Алексеевич Лаврентьев руководил Отделом математики Объединенного института физики и математики Академии наук УССР. Возглавляемый им отдел осуществлял математические расчеты на прочность деталей конструкций авиационных моторов и иных механизмов, использовавшихся в военных целях. Далее... | ||

| М. А. Лисавенко (21.09(03.10).1897 — 27.08.1967). Действительный член ВАСХНИЛ (1956), доктор сельскохозяйственных наук (1949), профессор (1951). Садовод-селекционер, один из организаторов промышленного садоводства в Сибири. | ||||

|

В годы Великой Отечественной войны — руководитель Алтайской плодово-ягодной опытной станции. Сотрудниками станции были выведены алтайские сорта картофеля и лука, расширилась работа по овощному семеноводству. В освобожденные территории СССР в годы войны Алтай поставлял посевной материал.

За выдающиеся изобретения и коренные усовершенствования методов производственной работы за 1943–1944 годы |

Михаил Афанасьевич Лисавенко был удостоен Сталинской премии I степени (1946).

Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1945). Далее... |

||

| И. В. Лучицкий (10(23).04.1912 — 30.09.1983). Член-корреспондент АН СССР (1968), доктор геолого-минералогических наук (1958), профессор (1964). Геолог. Специалист в области региональной геологии, палеовулканологии. | ||||

|

Участник Великой Отечественной войны (1941–1945). С ноября 1940 г. — рядовой 32-го моторизированного топографического отряда; с начала войны в составе отряда участвовал в боях на Юго-Западном фронте; с ноября 1941 г. — сержант, командир отделения (Калининский фронт). В апреле–мае 1942 г. служил в 32-м отряде глубокого бурения; июль 1942 — октябрь 1943 гг. — зав. делопроизводством, начальник химслужбы 122-го отдельного понтонно-мостового батальона. В октябре 1942 г. получил звание младший воентехник, в августе 1943 г. — |

техник-лейтенант. 9 октября 1943 г. при объезде позиций попал в плен и до 14 апреля 1945 г. находился в лагере Бернбург (Германия). Спецпроверку проходил в Дрездене, в Невеле. Затем служил в 7-м гвардейском запасном стрелковом полку Горьковской дивизии. В ноябре 1945 г. уволен в запас в звании техника-лейтенанта.

Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1948). Далее... |

||

| А. А. Ляпунов (25.09[08.10.]1911 — 23.06.1973). Член-корреспондент АН СССР (1964), доктор физико-математических наук (1950), профессор (1950). Математик. Специалист в области теории множеств, кибернетики и программирования. | ||||

|

Участник Великой Отечественной войны (1942–1945).

В августе–октябре 1941 г. работал на оборонительных рубежах под Москвой, участвовал в противопожарной и противовоздушной обороне по месту жительства и в здании Института математики АН СССР. В октябре эвакуировался в Казань с АН СССР. В марте 1942 г. призван в Красную Армию. В сентябре окончил Владимирское пехотное училище (6-месячные курсы). |

В 1943 г. преподавал в Учебной Батарее офицерского состава при Фронтовом резерве. С октября 1943 г. по апрель 1945 г. — служба в действующей армии. Участвовал в боях на 4-м Украинском, 3-м Белорусском, 1-м Прибалтийском фронтах в качестве командира топовычислительного взвода 22-го Красногвардейского Евпаторийского Артиллерийского полка 3-й Гвардейской Краснознаменной Стрелковой дивизии 2-й Гвардейской армии. Далее... | ||

| А. И. Мальцев 14(27).11.1909 — 07.07.1967. Действительный член АН СССР (1958), доктор физико-математических наук (1941), профессор (1944). Математик. Специалист в области алгебры и математической логики. | ||||

|

В период Великой Отечественной войны работал в составе научного коллектива Математического института им. В. А. Стеклова АН СССР, эвакуированного из Москвы в Казань. Участвовал в решении важных прикладных задач, имеющих оборонное значение. | Награжден орденом Знак Почета (1945), медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945). Далее... | ||

| Г. И. Марчук (08.06.1925 — 24.03.2013). Действительный член АН СССР (1968), доктор физико-математических наук (1957), профессор (1959). Математик. Специалист в области вычислительной математики и математического моделирования. | ||||

|

После окончания школы поступил в Ленинградский государственный университет, эвакуированный в Саратов. В марте 1943 г. был призван в армию и направлен в Окружную школу младших командиров Артиллерийской инструментальной разведки (АИР) Приволжского военного округа, базировавшуюся в Саратове. После окончания артиллерийской школы, став ее преподавателем, Гурий Иванович неоднократно выезжал на фронт в районы | Харькова, Сум и Ленинграда. В дальнейшем Марчук дослужился до старшего сержанта и командовал отделением, которое готовило метеосводки для артиллеристов. В конце войны школа АИР располагалась в г. Луге и входила в состав 9-го Учебного разведывательного артиллерийского полка, дислоцированного в зоне Ленинградского фронта. Демобилизован в октябре 1945 г. в звании старшего сержанта. Далее... | ||

| Л. А. Мелентьев (09(22).12.1908 — 08.07.1986). Действительный член АН СССР (1966), доктор экономических наук (1943), профессор (1943). Специалист в области энергетики. | ||||

|

В начале Великой Отечественной войны был оставлен в блокадном Ленинграде исполняющим обязанности директора Ленинградского инженерно-экономического института. Сотрудники института, находясь на казарменном положении, организовали производство патронов для охотничьих ружей, которыми снабжались ополченцы. В 1942 г. Лев Александрович переведен в Энергетический институт АН СССР, эвакуированный из Ленинграда в Казань. Выполнял задание по бесперебойному |

обеспечению теплоэнергией оборонных предприятий Казани в условиях крайнего дефицита производственных мощностей и кадров. В 1944 г. вернулся в Москву, где был привлечен к разработке предложений по развитию энергетики Урала, Башкирии, Москвы и восстановлению энергетики Донбасса.

Награжден орденом «Знак Почета» (1945). Далее... |

||

| П. И. Мельников 06(19).06.1908 — 21.07.1994. Действительный член АН СССР (1981), доктор геолого-минералогических наук (1964), профессор (1965). Геолог. Специалист в области инженерной геологии, мерзлотоведения и грунтоведения. | ||||

|

В 1940 г. был назначен начальником экспедиции Института мерзлотоведения, на базе которой в 1941 г. была создана Якутская научно-исследовательская мерзлотная станция Института мерзлотоведения АН СССР им. В. А. Обручева. Под руководством Мельникова ЯНИМС за короткий период становится одной из ведущих научных организаций Якутска и республики. В 1942 г. впервые в Якутии сооружается подземная научная лаборатория для изучения и испытания мерзлых грунтов. | Сотрудники станции проводят исследования по наиболее актуальным хозяйственным проблемам города и республики: разрабатываются и внедряются в народное хозяйство рациональные и экономичные методы устойчивого строительства зданий, линейных сооружений, водопроводов и ледовых хранилищ в условиях вечной мерзлоты. Далее... | ||

| Е. Н. Мешалкин (25.02.1916 — 08.03.1997). Действительный член РАМН (1991), доктор медицинских наук (1953), профессор (1954). Кардиолог. Кардиохирург. | ||||

|

Окончил Второй Московский медицинский институт им. Пирогова (1941).

Участник Великой Отечественной войны (1941–1945). Сначала служил младшим врачом 170-го кавалерийского полка (оборона Москвы и разгром немецких войск под Москвой) 41-й кавалерийской дивизии. Участвовал в шестимесячном рейде кавалерийского корпуса генерал-лейтенанта П. А. Белова по немецким тылам, был заместителем начальника госпиталей этого соединения. Затем служил в должностях ведущего хирурга |

медсанбата, начальника хирургического взвода отдельной роты медицинского усиления 37-й стрелковой дивизии Центрального, 1-го Украинского, Юго-Западного и Западного фронтов. Участвовал в битве на Курской дуге, в освобождении Украины, Польши, Чехословакии. Именно на войне (1943 год, бои под Курском) Мешалкину пришлось впервые делать операцию на сердце — извлекать осколок мины из груди раненого бойца. Демобилизован в 1946 г. в звании майора медицинской службы. Далее... | ||

| В. М. Мыш (04.01.1873 — 31.12.1947). Действительный член АМН СССР (1945), доктор медицины (1898), профессор. Основатель сибирской школы хирургов. | ||||

|

В годы Великой Отечественной войны был главным консультантом эвакогоспиталей Новосибирска. Участвовал в работе госпитальных и межгоспитальных конференциях и областного госпитального совета. К концу войны Владимир Михайлович выпустил книгу «К истории военной хирургии» и второй том «Очерков хирургической диагностики» (опухоли живота), которые явились ценным диагностическим пособием. | Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1942), медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946). Далее... | ||

| А. А. Наумов (14(27).01.1916 — 22.11.1985). Член-корреспондент АН СССР (1964), доктор технических наук (1961). Физик. Специалист в области физики, специальной радиотехники и ускорителей элементарных частиц. | ||||

|

Окончил факультет радиосвязи Московского института инженеров связи (1942).

По окончании института работал в Научно-исследовательском институте Красной Армии, затем — в Научно-исследовательской лаборатории артиллерийского приборостроения Красной Армии, где в 1942–1945 гг. проводил исследования в области импульсной и высокочастотной радиотехники. В 1945 г. направлен на работу в Лабораторию N 2 АН СССР (позднее — Институт атомной |

энергии им. И. В. Курчатова) для участия в решении важнейшей для страны атомной проблемы.

Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1949). Далее... |

||

| Н. Н. Некрасов (18.06(01.07).1906 — 01.05.1984). Действительный член АН СССР (1968), доктор экономических наук (1943), профессор (1943). Экономист. Специалист в области региональной экономики, экономики отраслей народного хозяйства, социальных проблем развития производительных сил СССР. | ||||

|

В 1939–1943 гг. работал старшим консультантом Отдела размещения производительных сил и руководителем Группы газификации народного хозяйства Государственного планового комитета СССР. В этот период отдельными изданиями были опубликованы научные работы Некрасова «Газификация народного хозяйства СССР» (1940), «Новые виды топлива» (1942), «Заменители нефтепродуктов» (1943). В 1943 г. занял должность заведующего кафедрой экономики химической промышленности Московского |

института тонкой химической технологии им. М. В. Ломоносова. В 1944 г. Государственный комитет обороны одобрил проект Н. Н. Некрасова о строительстве газопровода Саратов-Москва, который начал свою работу в 1946 г.

Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946). Далее... |

||

| В. С. Немчинов (02(14).01.1894 — 05.11.1964). Действительный член АН СССР (1946), доктор экономических наук (1935), профессор (1930). Экономист. Специалист в области статистики и математических методов в экономике. | ||||

|

В 1940–1948 гг. — директор Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева.

Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1944) — за выдающиеся заслуги в деле подготовки специалистов для народного хозяйства и культурного строительства; Красной Звезды (1945) — за успешное выполнение задания правительства в трудных условиях войны по обеспечению фронта и населения страны продовольствием, а промышленности — |

сельскохозяйственным сырьем; медалями «За оборону Москвы» (1945), «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945); Государственной премией СССР II степени за научный труд «Сельскохозяйственная статистика с основами общей теории» (1945). Далее... | ||

| В. Н. Никифоров (25.09.1919 — 19.07.1990). Член-корреспондент АМН СССР (1975), доктор медицинских наук (1965), профессор (1967). Врач-инфекционист. Специалист в области инфекционных заболеваний: вирусного гепатита, кишечных инфекций и сибирской язвы. | ||||

|

Окончил 2-й Московский государственный медицинский институт (1949).

Участник Великой Отечественной войны. Капитан медицинской службы. |

Награжден медалями «Партизану Отечественной войны» 1-й степени, «За оборону Ленинграда». Далее... | ||

| А. В. Николаев (14(27).11.1902 — 13.02.1977). Действительный член АН СССР (1966), доктор химических наук (1941), профессор (1946). Химик-неорганик. Специалист в области природных солей, термографии, химии боратов, физико-химического анализа, радиохимии, химии и технологии экстракционных и сорбционных методов разделения и глубокой очистки металлов. | ||||

|

В 1941 г. Анатолий Васильевич Николаев, старший научный сотрудник Института общей и неорганической химии АН СССР, вместе с институтом эвакуировался из Москвы в Казань, где в должности ученого секретаря химической секции Волжской комиссии по мобилизации ресурсов Поволжья проводил большую работу, связанную с обороной страны. В это время были успешно внедрены многие его разработки, в том числе разработка защитных пленок на грунтах, придающих им водонепроницаемость. Эти | работы были обобщены в монографии «Защитные пленки на солях» (1944) и послужили основой для создания земляных емкостей для хранения воды, бензина, нефтепродуктов, укрепления грунтов при создании гидротехнических сооружений. С 1943 г. активно участвовал в разработке «атомной проблемы» в составе теплотехнической лаборатории во главе с И. В. Курчатовым, привлекался к работам по радиохимии, химии осколков деления урана, тория, протактиния. Далее... | ||

| И. И. Новиков (28.01.1916 — 30.05.2014). Действительный член РАН (1992), доктор технических наук (1948), профессор (1949). Специалист в области теплофизики, термодинамики, гидродинамики, энергетики. | ||||

|

С 1939 по 1948 гг. — офицер Военно-морского флота.

Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Далее... |

|||

| А. И. Овсянников (07.01.1912 — 15.07.1977). Действительный член ВАСХНИЛ (1970), доктор сельскохозяйственных наук (1951), профессор (1952). Специалист в области генетики, разведения и селекции сельскохозяйственных животных. | ||||

|

Служил в Красной Армии (1941–1942). Старший научный сотрудник (1942–1943), заведующий отделом (1943–1952) Сибирского НИИ животноводства (г. Новосибирск). Далее... | |||

| Л. В. Овсянников (22.04.1919 — 23.05.2014). Действительный член АН СССР (1987), доктор физико-математических наук (1961), профессор (1963). Математик, механик. Специалист в области математического анализа механики сплошных сред. | ||||

|

Окончил механико-математический факультет Московского государственного университета (1941), инженерный факультет (1945) и адъюнктуру (1948) Ленинградской военно-воздушной инженерной академии.

Осенью 1941 г. участвовал в строительстве оборонительных сооружений на подступах к Москве. Затем был направлен в качестве слушателя в Ленинградскую Краснознаменную военно-воздушную инженерную академию им. А. Ф. Можайского, которую закончил в 1945 г. Дипломная работа |

называлась «Высотный самолет-истребитель». С мая по сентябрь 1944 г. Овсянников участвует в боевых действиях Ленинградского фронта. Производственная практика будущего авиационного инженера проходила на фронтовых аэродромах.

Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946), «За боевые заслуги» (1951), «За оборону Кавказа» (1945). Далее... |

||

| М. М. Одинцов (23.10(05.11).1911 — 12.03.1980). Член-корреспондент АН СССР (1964), доктор геолого-минералогических наук (1949), профессор (1949). Геолог. Специалист в области инженерной геологии, геологии и закономерностей образования полезных ископаемых. | ||||

|

После окончания геологического факультета Иркутского государственного университета (1936) работал в Восточно-Сибирском геологическом управлении, преподавал в иркутских вузах (1937–1944).

В годы Великой Отечественной войны сочетал преподавание в вузах с практической работой в качестве начальника партий и технического руководителя экспедиций Иркутского геологического управления, трестов «Сибгеолнеруд» и «Союзслюда», |

проводивших геологическую съемку, поиски и разведку слюдяных, корундовых, графитовых, каолиновых, железорудных и меднорудных месторождений на Сибирской платформе, в Забайкалье, на Байкало-Патомском нагорье, Алдане и в Приморье.

Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946). Далее... |

||

| А. П. Окладников (20.09(03.10).1908 — 18.11.1981). Действительный член АН СССР (1968), доктор исторических наук (1947), профессор (1962). Историк, археолог. Специалист в области истории первобытного общества, археологии и этнографии Северной, Центральной и Восточной Азии. | ||||

|

В 1940–1945 гг. — руководитель Ленской историко-археологической экспедиции.

Результаты Ленской историко-археологической экспедиции были обобщены в докторской диссертации: «Очерки по истории Якутии — от палеолита до присоединения к Русскому государству», защищенной в 1947 г. Разработанная Алексеем Павловичем Окладниковым концепция происхождения якутского народа получила широкий резонанс. |

Награжден орденом «Знак Почета» (1945, 1947), медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946). Далее... | ||

| Б. И. Пийп (24.10(06.11).1906 — 10.03.1966). Член-корреспондент АН СССР (1958), доктор геолого-минералогических наук (1950). Геолог, вулканолог. Специалист в области динамики, физики и химии вулканических извержений и происхождения термальных вод. | ||||

|

В годы Великой Отечественной войны работал начальником и научным руководителем Камчатской вулканологической станции в п. Ключи. За это время изучил геологическое строение вулканов Авачинский, Жупановский, Толбачик, Кизимен, Шивелуч, большинство вулканов Ключевской группы и 18 групп термальных источников, расположенных по всей Камчатке. | Награжден орденом Красной Звезды (1945). Далее... | ||

| Л. В. Полуэктов (30.03.1927 — 29.06.2004). Действительный член АМН СССР (1986), доктор медицинских наук (1967), профессор (1968). Создатель хирургической школы в Омске. | ||||

|

В 1941 г. окончил городское ремесленное училище. В годы Великой Отечественной войны работал фрезеровщиком на одном из военных заводов в г. Серове Свердловской области. | Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Далее... | ||

| Г. А. Пруденский (10(23).09.1904 — 23.07.1967). Член-корреспондент АН СССР (1958), доктор экономических наук (1951), профессор (1951). Экономист. Специалист в области организации промышленного производства, труда, рационализации рабочего и внерабочего времени. | ||||

|

С июля 1941 по сентябрь 1947 гг. находился на партийной работе в Свердловском обкоме КПСС в должности заведующего отделом и заместителя секретаря обкома по оборонной промышленности, занимался организацией серийного и массового производства военной техники и боеприпасов для фронта. | Награжден орденами Красной Звезды (1942) и Трудового Красного Знамени (1945). Далее... | ||

| Б. В. Птицын (18(31).01.1903 — 02.01.1965). Член-корреспондент АН СССР (1960), доктор химических наук (1945), профессор (1945). Химик-неорганик. Специалист в области химии хелатов, потенциометрии, объемного анализа благородных металлов, комплексов платины и неустойчивости комплексных соединений. | ||||

|

В 1940 г. приглашен в Военно-морскую медицинскую академию. В ноябре 1941 г. вместе с личным составом академии эвакуирован в г. Киров. Во время Великой Отечественной войны был мобилизован в ряды Военно-морского флота СССР, демобилизован в 1956 г. в звании инженера-подполковника.

В 1945–1954 гг. работал в Радиевом институте АН СССР в должности старшего научного сотрудника. За время работы в институте за выполнение специальных заданий правительства был награжден орденом «Знак |

Почета» (1951), а также медалями «За боевые заслуги» (1952) и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945). Далее... | ||

| Н. Н. Пузырёв (09(22).11.1914 — 01.10.2005). Действительный член АН СССР (1984), доктор технических наук (1961), профессор (1969). Геофизик. Специалист в области сейсморазведки и геофизических методов изучения земной коры, верхней мантии и поиска полезных ископаемых. | ||||

|

В 1941–1942 гг. работал оператором и интерпретатором данных сейсморазведки при поисках нефти и газа в Казахстанском отделении Государственного союзного геофизического треста (КазОГСГТ) с центром в г. Гурьеве. 1942–1943 гг. — техрук того же треста; 1944–1945 гг. — старший геофизик и начальник производственного отдела Казахского специализированного треста, ведущего поиски нефти и газа.

Награжден медалью «За доблестный труд |

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946), орденом «Знак Почета» (1948). Далее... | ||

| В. А. Пулькис (08.08.1890 — 23.03.1970). Член-корреспондент АМН СССР (1952), доктор медицинских наук (1935), профессор (1935). Врач-гигиенист. Один из основателей санитарно-гигиенического направления медицины в Сибири. Исследователь эпидемиологии сыпного и брюшного тифа. | ||||

|

С 1931 г. — заведующий кафедрой экспериментальной гигиены Новосибирского института усовершенствования врачей и одновременно заведующий кафедрой общей гигиены Новосибирского государственного медицинского института (1935–1951).

В годы Великой Отечественной войны занимался обеспечением сибирских эвакогоспиталей необходимым эпиднадзором, коммунальными службами и другими санитарно-гигиеническими |

мерами. При этом не прекращалась учебная работа, переориентированная в этот период на вопросы военной эпидемиологии, гигиены и санитарии.

Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени (1945, 1953), медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946), «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946). Далее... |

||

| Ю. Н. Работнов (11(24).02.1914 — 13.05.1985). Действительный член АН СССР (1958), доктор физико-математических наук (1946), профессор (1947). Специалист в области теории упругости, пластичности и ползучести, механики разрушения и механики композитов. | ||||

|

В 1941–1943 гг. работал во Всесоюзном электротехническом институте, в Московском государственном университете с 1943 г. Занимался исследованиями по теории упругих оболочек. | Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946). Далее... | ||

| Ф. Э. Реймерс (12(25).07.1904 — 12.08.1988). Член-корреспондент АН СССР (1970), доктор биологических наук (1955), профессор (1959). Биолог, ботаник. Специалист в области физиологии растений. | ||||

|

После окончания аспирантуры и защиты кандидатской диссертации в декабре 1935 г. его направляют работать в Московский научно-исследовательский институт овощного хозяйства (НИИОХ) заведующим лабораторией физиологии растений.

В начале Великой Отечественной войны Реймерс несколько месяцев служил в истребительном батальоне, затем был демобилизован. В 1941 г. коллектив Ботанического сада |

АН СССР во главе с академиком Б. А. Келлером эвакуируется в Ашхабад, где находился Туркменский филиал АН СССР. По приглашению Келлера, Федор Эдуардович с семьей выезжает в Туркмению. Здесь ученый изучает практику местного овощеводства, пишет серию статей, оказывает научно-консультационную помощь в выращивании овощей в Ашхабадской, Ташаузской и Марыйской областях Туркменской ССР. В 1943 г. семья Реймерса возвращается из Средней Азии в Москву, далее... | ||

| М. Ф. Решетнев (10.11.1924 — 26.01.1996). Действительный член АН СССР (1984), доктор технических наук (1967), профессор (1975). Механик. Специалист в области космического и военного машиностроения, конструирования информационных комплексных систем. | ||||

|

В 1940 г. поступил в Московский авиационный институт. С началом Великой Отечественной войны трудился на строительстве оборонительных укреплений. Осенью 1941 г. с институтом был эвакуирован в Алма-Ату. В 1942 г. призван в Красную Армию. Окончил курсы при Серпуховской военной школе авиационных механиков. Служил авиамехаником в 26-м запасном истребительном авиационном полку. Личный состав полка обеспечивал перегонку новых | истребителей на фронт, в боевые части. За время войны 26-й запасной истребительный авиаполк передал в боевые подразделения более тысячи новейших истребителей. Демобилизован в 1946 г. в звании сержанта технической службы. Обучение завершил после войны, окончив Московский авиационный институт в 1950 г. с отличием. Далее... | ||

| Ю. Г. Решетняк (26.09.1929 — 17.12.2021). Действительный член АН СССР (1987), доктор физико-математических наук (1961), профессор (1962). Математик. Специалист в области дифференциальной геометрии, теории функций вещественной переменной. | ||||

|

Родился 26 сентября 1929 г. в Ленинграде. Ребенком пережил блокаду Ленинграда. | Награжден знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Далее... | ||

| А. В. Ржанов (09.04.1920 — 25.07.2000). Действительный член АН СССР (1984), доктор физико-математических наук (1962), профессор (1967). Физик. Специалист в области физики полупроводников и диэлектриков. | ||||

|

В 1941 г. досрочно окончил инженерно-физический факультет Ленинградского политехнического института. В начале Великой Отечественной войны записывается в добровольческую Дивизию народного ополчения, был назначен командиром отделения, а затем — командиром взвода. В 1942–1943 гг. воевал на знаменитом «Ораниенбаумском плацдарме» в составе 2-й отдельной бригады морской пехоты, где командовал группой разведчиков. Принимал участие в разработке |

операций в разведотделе штаба, глазомерной съемке немецких позиций, их оборонительных рубежей, постановки минных полей и захвату пленных, сам участвовал в разведоперациях.

В 1943 г. в боях по прорыву и снятию блокады Ленинграда получил тяжелое ранение и после лечения был демобилизован. Далее... |

||

| П. А. Рочев (18.10.1913 — 08.06.1991). Член-корреспондент ВАСХНИЛ (1972), доктор сельскохозяйственных наук (1968). Специалист в области молочного животноводства. | ||||

|

Участник Великой Отечественной войны (1942–1945). После призыва в 1942 г. прошел военную подготовку на курсах младшего лейтенанта в Архангельске. В звании командира минометного взвода был направлен на Донской фронт. В начале 1943 г. был тяжело ранен и полгода лечился в госпиталях, после чего прошел курсы переподготовки командного состава. В ноябре 1943 г. Рочев стал командиром минометной роты, воевал на 3-м Украинском фронте. Командовал ротой 42-го стрелкового полка 333-й стрелковой дивизии. Принимал |

участие в освобождении городов Запорожье, Никополь, Одесса и др., в форсировании реки Днепр, в Ясско-Кишиневской и других операциях, в освобождении Румынии и Болгарии.

Награжден орденом Александра Невского (1944), 2 орденами Отечественной войны I степени (1943, 1985), орденами Красной Звезды (1944), Трудового Красного Знамени (1966), медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945). Далее... |

||

| А. Г. Савиных (06(18).11.1888 — 26.02.1963). Действительный член АМН СССР (1944), доктор медицинских наук (1938), профессор (1931). | ||||

|

В годы Великой Отечественной войны Андрей Григорьевич Савиных — главный консультант по хирургии тыловой госпитальной базы Сибирского военного округа и всех эвакогоспиталей г. Томска. Осуществлял консультативную работу в госпиталях и выполнял наиболее сложные операции у раненых. Разработал совместно с сотрудниками Томского политехнического института электромагнитный металлоискатель для обнаружения и удаления осколков из средостения | и органов грудной полости. Совместно с профессором С. П. Ходкевичем усовершенствовал методику протезирования раненых с ампутированными конечностями. С его участием была разработана всасывающая повязка из мха и бумаги — для замены в госпиталях дефицитной ваты, сконструирован ящик-амортизатор для перевозки крови. Далее... | ||

| В. Н. Сакс (09(22).04.1911 — 17.12.1979). Член-корреспондент АН СССР (1958), доктор геолого-минералогических наук (1947), профессор (1950). Геолог. Специалист в области палеонтологии и стратиграфии. | ||||

|

В годы Великой Отечественной войны в экстремальных условиях исследовал труднодоступные районы западносибирского Заполярья. Эти работы оказали решающее влияние на направление поисков нефти и газа в северных районах Западной Сибири. В 1940–1944 гг. в связи с реорганизацией геологической службы работал в составе Горно-геологического управления Главсевморпути. Проводил нефтепоисковые исследования в бассейнах рек Хатанги, Оленека, в Усть-Енисейском районе. В 1945 г. обосновал геологические |

и гидрогеологические предпосылки нефтеносности Западной Сибири.

Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1946), медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Далее... |

||

| Р. И. Салганик (12.06.1923 — 10.04.2017). Действительный член РАН (1992), доктор биологических наук (1967), профессор (1971). Биохимик. Специалист в области биохимии и молекулярной генетики. | ||||

|