Научно-исследовательская деятельность

Академик Гурий Иванович Марчук, выдающийся ученый, организатор науки и гражданин, основатель научных школ по вычислительной и прикладной математике, заложивших фундаментальные концепции и методологии моделирования в ядерной энергетике, физике атмосферы и океана, иммунологии и медицине. В его многогранной деятельности нашла яркое отражение эпоха развития советской и российской науки, сыгравшей исключительную роль в истории нашего государства и общества.

В 1945 г. после демобилизации Гурий Иванович продолжил учебу в Ленинградском университете, получал именную стипендию Чебышева. Дипломную работу в 1949 г. Г. И. Марчук выполнял под руководством профессора Г. И. Петрашеня, основоположника известной школы математиков — специалистов по теории упругости, к нему же он поступил в аспирантуру. В 1950 г. вышла их совместная публикация, посвященная классической задаче теории упругости, актуальной и в наши дни.

|

| |

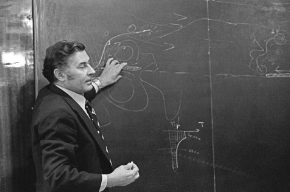

| Г. И. Марчук выступает на семинаре в Вычислительном центре СО АН СССР. Новосибирск, 1975 г. | Круглый стол в ИЯФ. Новосибирск, 1977 г. |

В 1950 г. из Москвы в Ленинград приехала представительная комиссия для набора аспирантов в академические институты, потерявшие много научных кадров в военные и послевоенные годы. Хотя у Гурия Ивановича к этому времени уже была почти закончена кандидатская диссертация, он согласился на перевод в Геофизический институт Академии наук СССР (ГеоФИАН). В ГеоФИАНе Г. И. Марчук подготовил и в 1952 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Динамика крупномасштабных полей в бароклинной атмосфере».

В Геофизическом институте Г. И. Марчук начал цикл работ, посвященных исследованию динамики атмосферы, главным результатом которых является создание эффективных методов решения систем уравнений, описывающих атмосферную динамику в различных приближениях. Важно отметить, что большинство разработанных Г. И. Марчуком (частично с соавторами) методов было затем реализовано в моделях прогноза погоды и внедрено в оперативную практику Гидрометеорологической службы СССР или в моделях общей циркуляции атмосферы и климата.

В 1953 г. Г. И. Марчук был приглашен в Лабораторию «В» Первого Главного управления Совета министров СССР, позже переименованную в Физико-энергетический институт Госкомитета СССР по использованию атомной энергии (ФЭИ) в г. Обнинске. Здесь в 1953–1962 гг. он руководил математическим отделом института, создал сильный коллектив математиков-прикладников в области ядерной энергетики. В 1956 г. Гурий Иванович Марчук защитил докторскую диссертацию на тему «Численные методы расчета ядерных реакторов».

1962 год стал для Г. И. Марчука в определенном смысле переломным. Алгоритмы и технологии расчета ядерных реакторов были поставлены на поток. Надо было определяться с дальнейшими стратегическими направлениями научной деятельности. По предложению С. Л. Соболева и по приглашению председателя Сибирского отделения академика М. А. Лаврентьева Гурий Иванович с семьей переезжает в Новосибирск, чтобы возглавить там вычислительное направление в качестве заместителя директора Института математики. В том же году Марчук был избран членом-корреспондентом АН СССР на объявленную для Сибирского отделения вакансию «ядерная энергетика». В 1968 г. избран действительным членом (академиком) АН СССР (Отделение наук о Земле, специальность «физика атмосферы»).

|

|

| ||

| Семинар в ВЦ СО АН СССР. | Установку «БИОС» демонстрирует И. И. Гительзон. Красноярск, 1988 г. | Институт оптики атмосферы СО РАН. Г. И. Марчук, В. Е. Зуев, Г. А. Месяц. Томск, 1972 г. |

Сибирские годы Г. И. Марчука были очень плодотворны в плане личных творческих достижений. Его математические результаты по аппроксимационным походам, по принципам расщепления, по теории итерационных алгоритмов и другим численным методам легли в основу многих известных монографий: «Методы вычислительной математики» (1973 г., многократно переиздававшейся на разных языках), «Итерационные методы и квадратичные функционалы» (1972 г., совместно с Ю. А. Кузнецовым), «Методы Монте-Карло в атмосферной оптике» (1976 г., совместно с Г. А. Михайловым), «Повышение точности решений разностных схем» (1979 г., совместно с В. В. Шайдуровым), «Введение в проекционно-сеточные методы» (1981 г., совместно с В. И. Агошковым), «Методы расщепления и переменных направлений» (1986 г.). За выполненный под руководством Г. И. Марчука цикл работ по развитию и применению методов статистического моделирования для решения многомерных задач теории переноса излучения ему в 1979 году была присуждена Государственная премия.

Гурий Иванович создал выдающуюся научную школу по физике атмосферы и океана, ядро которой составили приглашенные им в Сибирь И. В. Бут, Л. Н. Гутман, Г. П. Курбаткин, В. П. Кочергин и большая группа молодых энтузиастов. Результаты, полученные Г. И. Марчуком в области численных методов решения задач прогноза погоды и общей циркуляции атмосферы, в настоящее время уже стали классическими. Он сформулировал также методы решения полных уравнений термогидродинамики океана, в основе которых лежат основные законы сохранения и алгоритмы расщепления. По этим вопросам им были опубликованы монографии: «Численные методы в прогнозе погоды» (1967 г.), «Численное решение задач динамики атмосферы и океана» (1974 г.), «Математические модели циркуляции в океане» (1980 г.). За цикл работ в области гидродинамических методов прогноза погоды в 1975 г. Гурий Иванович был удостоен премии им. А. А. Фридмана АН СССР.

Г. И. Марчуком сформулированы основы математического моделирования в иммунологии. Им созданы полуэмпирические модели и методы идентификации их параметров, дающие возможность количественно описать динамику иммунного ответа человеческого организма на вирусные и бактериальные инфекции. За создание новых математических методов в иммунологии и медицине, опубликованных в основополагающих статьях и монографиях («Математические модели в иммунологии», 1980, 1985 гг., «Хронический бронхит: иммунология, оценка тяжести, клиника, лечение», 1995 г., совместно с Э. П. Бербенцовой), Гурию Ивановичу была присуждена золотая медаль им. М. В. Келдыша.

|

| |

| В Институте гидродинамики СО РАН. | Г. И. Марчук с сыном Александром. |

Г. И. Марчуком выполнены пионерные работы по математическому моделированию экологических процессов окружающей среды. В рамках данного направления им были предложены основные постановки и методы решения целого ряда оптимизационных задач, в частности, задачи о допустимой области размещения промышленных предприятий. За работы в области моделирования окружающей среды ему в 1988 г. была присуждена премия им. А. П. Карпинского.

Огромные заслуги принадлежат Г. И. Марчуку в становлении сибирской информатики, с 60-х годов завоевавшей и успешно отстаивающей передовые мировые позиции. В значительной степени благодаря личной инициативе и энергии Гурия Ивановича, его моральной и организационной поддержке молодая лаборатория А. П. Ершова выросла в большой многопрофильный отдел, который затем трансформировался в Институт систем информатики СО РАН.

Гурием Ивановичем была создана школа бесперебойной подготовки специалистов высшей квалификации по вычислительной математике и компьютерному моделированию. Основой этого стала переданная ему в 1964 г. Л. В. Канторовичем кафедра Новосибирского госуниверситета, а также аспирантура Вычислительного центра СО АН. Ученики Г. И. Марчука — В. А. Василенко, В. И. Дробышевич, В. П. Ильин, В. И. Кузин, Ю. А. Кузнецов, А. М. Мацокин, В. В. Пененко — стали в скором времени заведующими лабораториями и успешно продолжили подготовку кадров — научных «внуков» Гурия Ивановича. Всего же за время руководства Вычислительного центра Г. И. Марчуком выращено около 30 докторов наук.

Уникальное творческое наследие Г. И. Марчука — это более тридцати монографий, несколько сот научных статей, большое количество научно-популярных изданий и очень интересных мемуарных книг.

Источники:

Ильин В. П. Гурий Иванович Марчук — ученый и гражданин // Наука в Сибири. — 2013. — N 23 (13 июня). — С. 4–5.

Ученый, учитель, гражданин. К 90-летию со дня рождения академика Г. И. Марчука / В. П. Дымников, В. П. Ильин, А. К. Лаврова, В. Н. Лыкосов // Вестник Российской академии наук. — 2015. — Т. 85, N 5–6. — С. 538–547.

| 630090 Новосибирск, пр. Академика Лаврентьева, 6

Тел.: +7 383 373-40-13 • e-mail: branch@gpntbsib.ru © 1997–2025 Отделение ГПНТБ СО РАН |

Документ изменен: Thu Mar 6 15:09:45 2025 Размер: 26,957 bytes Посещение N 203 с 26.09.2024 |

|