Биографический очерк

Гурий Иванович родился в семье сельских учителей на Волге. Получил блестящее образование в Ленинградском университете, которое в суровые военные годы прерывалось службой в армии. Война заставила старшеклассника Гурия поработать и комбайнером, и секретарем райкома комсомола, но не могла отнять жажду знаний. Отличником он был принят без экзаменов в Ленинградский университет, эвакуированный в г. Саратов. В марте 1943 г. первокурсник был призван в армию и направлен в училище Артиллерийской инструментальной разведки (АИР). После его окончания Гурий был оставлен в этой школе преподавателем. Несмотря на фронтовые командировки, он весной 1944 г. освоил программу 1-го университетского курса и получил отпуск для сдачи экзаменов.

В сентябре 1945 г. Гурий был демобилизован в звании старшего сержанта, и с тех пор с гордостью носил звание участника Великой Отечественной войны, хотя в боях ему участвовать не пришлось.

Он был сразу принят на 2-й курс матмеха ЛГУ и окунулся в студенческую среду, где ему повезло иметь таких выдающихся учителей, как академик В. И. Смирнов, профессора С. Г. Михлин и Г. B. Петрашень.

|

| |

| С родителями, 1944 г. | Студент МатМеха ЛГУ, 1945 г. |

В 1950 году — первая научная публикация, посвященная классической проблеме теории упругости, актуальной и в наши дни: «О задаче Лэмба в случае полупространства». В 1952 году, уже после переезда в Москву и смены научного направления — защита кандидатской диссертации под руководством И. А. Кибеля в Геофизическом институте АН СССР по теме «Динамика крупномасштабных полей метеорологических элементов в бароклинной атмосфере».

В 1953 г. правительственным постановлением Г. И. Марчук был направлен на работу в Физико-энергетический институт, подведомственный Государственному комитету по атомной энергии СССР и расположенный в г. Обнинске Калужской области.

Гурий Иванович участвовал в атомном проекте, однако затем главной задачей созданного им Математического отдела ФЭИ стали расчеты ядерных реакторов для подводного флота. Эта важнейшая государственная проблема была блестяще решена, и в 1961 г. Г. И. Марчук в составе коллектива ученых награжден Ленинской премией.

В 1956 г. Гурий Иванович защитил докторскую диссертацию, по материалам которой в 1958 г. была опубликована книга «Численные методы расчета ядерных реакторов», переведенная на несколько языков и ставшая фактически одной из первых монографий по вычислительной математике. В ней, а также в других книгах Г. И. Марчука по ядерной тематике (всего их семь), изданных позже или самостоятельно, или в соавторстве с учениками и коллегами (В. П. Кочергин, В. И. Лебедев, Г. А. Михайлов, В. В. Пененко и др.), были заложены основы математических моделей и методов, определивших на десятилетия вперед направления научного развития в данной области: многогрупповое описание нейтронных полей, методы сферических гармоник, теория сопряженных уравнений для ценности нейтронов, алгоритмы расчета сечений ядерных реакций и т.д.

С первых лет научно-организационной деятельности Г. И. Марчук следовал принципу «нет ученого без учеников». В Обнинском филиале Московского инженерно-физического института он организовал и возглавил кафедру прикладной математики, читал лекции и, как потом в течение всей жизни, много работал с аспирантами и научной молодежью. В ФЭИ у Гурия Ивановича уже было 13 защитившихся кандидатов, многие из которых потом стали докторами наук.

|

| |

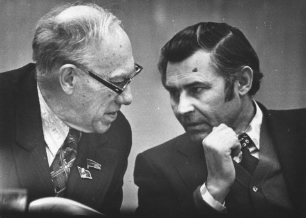

| М. А. Лаврентьев, Г. И. Марчук | М. А. Лаврентьев, Г. И. Марчук. Новосибирск, 1974 г. |

В 1962 году Г. И. Марчук был приглашен академиками М. А. Лаврентьевым и С. Л. Соболевым в Сибирское отделение АН СССР для организации Вычислительного центра в новосибирском Академгородке. Этот институт, формально основанный 1.01.1964 г. и в период расцвета насчитывавший около 1300 сотрудников, сыграл уникальную роль в формировании современных направлений вычислительной математики и информатики, явился кузницей кадров и «альма-матер» для многих известных ученых, научных коллективов и новых институтов. Из ВЦ СО АН СССР вышло около 30(!) директоров различных научных институтов и организаций. Институт был одной из «визитных карточек» Академгородка и традиционным местом для посещения многочисленных почетных гостей.

Гурий Иванович привлек в ВЦ СО АН СССР таких ученых, как А. П. Ершов, М. М. Лаврентьев, Н. Н. Яненко, С. К. Годунов, А. С. Алексеев и Г. А. Михайлов, которые впоследствии создали свои научные школы мирового уровня по информатике, по теории некорректных задач, по механике сплошной среды, по вычислительной алгебре и методам математической физики, по геофизике и по алгоритмам статистического моделирования.

Сибирские годы Г. И. Марчука были очень плодотворны в плане личных творческих достижений. Его математические результаты по аппроксимационным походам, по принципам расщепления, по теории итерационных алгоритмов и другим численным методам легли в основу многих известных монографий: «Методы вычислительной математики» (1973 г., многократно переиздававшейся на разных языках), «Итерационные методы и квадратичные функционалы» (1972 г., совместно с Ю. А. Кузнецовым), «Методы Монте-Карло в атмосферной оптике» (1976 г., совместно с Г. А. Михайловым), «Повышение точности решений разностных схем» (1979 г., совместно с В. В. Шайдуровым), «Введение в проекционно-сеточные методы» (1981 г., совместно с В. И. Агошковым), «Методы расщепления и переменных направлений» (1986 г.). За выполненный под руководством Г. И. Марчука цикл работ по развитию и применению методов статистического моделирования для решения многомерных задач теории переноса излучения ему в 1979 году была присуждена Государственная премия.

|

| |

| Г. И. Марчук и А. А. Трофимук. | В цехе Новосибирского авиационного завода им. В. П. Чкалова. 1974 г. |

Гурий Иванович создал выдающуюся научную школу по физике атмосферы и океана, ядро которой составили приглашенные им в Сибирь И. В. Бут, Л. Н. Гутман, Г. П. Курбаткин, В. П. Кочергин и большая группа молодых энтузиастов. Результаты, полученные Г. И. Марчуком в области численных методов решения задач прогноза погоды и общей циркуляции атмосферы, в настоящее время уже стали классическими. Он сформулировал также методы решения полных уравнений термогидродинамики океана, в основе которых лежат основные законы сохранения и алгоритмы расщепления. По этим вопросам им были опубликованы монографии: «Численные методы в прогнозе погоды» (1967 г.), «Численное решение задач динамики атмосферы и океана» (1974 г.), «Математические модели циркуляции в океане» (1980 г.). За цикл работ в области гидродинамических методов прогноза погоды в 1975 г. Гурий Иванович был удостоен премии им. А. А. Фридмана АН СССР.

Г. И. Марчуком сформулированы основы математического моделирования в иммунологии. Им созданы полуэмпирические модели и методы идентификации их параметров, дающие возможность количественно описать динамику иммунного ответа человеческого организма на вирусные и бактериальные инфекции. За создание новых математических методов в иммунологии и медицине, опубликованных в основополагающих статьях и монографиях («Математические модели в иммунологии», 1980, 1985 гг., «Хронический бронхит: иммунология, оценка тяжести, клиника, лечение», 1995 г., совместно с Э. П. Бербенцовой), Гурию Ивановичу была присуждена золотая медаль им. М. В. Келдыша.

Г. И. Марчуком выполнены пионерные работы по математическому моделированию экологических процессов окружающей среды. В рамках данного направления им были предложены основные постановки и методы решения целого ряда оптимизационных задач, в частности, задачи о допустимой области размещения промышленных предприятий. За работы в области моделирования окружающей среды ему в 1988 г. была присуждена премия им. А. П. Карпинского.

Огромные заслуги принадлежат Г. И. Марчуку в становлении сибирской информатики, с 60-х годов завоевавшей и успешно отстаивающей передовые мировые позиции. В значительной степени благодаря личной инициативе и энергии Гурия Ивановича, его моральной и организационной поддержке молодая лаборатория А. П. Ершова выросла в большой многопрофильный отдел, который затем трансформировался в Институт систем информатики СО РАН.

|

|

| ||

| Г. И. Марчук. | Г. И. Марчук и Н. В. Кульков в зале ЭВМ БЭСМ-6. Новосибирск, 1979 г. | В бассейне Лимнологическом института. Иркутск, 1972 г. |

Гурием Ивановичем была создана школа бесперебойной подготовки специалистов высшей квалификации по вычислительной математике и компьютерному моделированию. Основой этого стала переданная ему в 1964 г. Л. В. Канторовичем кафедра Новосибирского госуниверситета, а также аспирантура Вычислительного центра СО АН. Ученики Г. И. Марчука — В. А. Василенко, В. И. Дробышевич, В. П. Ильин, В. И. Кузин, Ю. А. Кузнецов, А. М. Мацокин, В. В. Пененко — стали в скором времени заведующими лабораториями и успешно продолжили подготовку кадров — научных «внуков» Гурия Ивановича. Всего же за время руководства Вычислительного центра Г. И. Марчуком выращено около 30 докторов наук.

Талант пытливого исследователя Гурия Ивановича счастливо сочетался с гением научно-организационной работы, залогом чего являлись его личные человеческие качества и неисчерпаемая энергия.

В 1969–75 гг. он — заместитель председателя Сибирского отделения АН СССР, а с 1975 года стал преемником Михаила Алексеевича Лаврентьева на постах председателя СО АН СССР и вице-президента Академии наук СССР. Заложенная им концепция выхода на отрасль и национальная программа «Сибирь» на много лет вперед определили стратегию внедрения научных достижений и политику взаимодействия с народным хозяйством регионов.

В 1980 году Г. И. Марчук назначается председателем ГКНТ — Государственного комитета по науке и технике — и заместителем Председателя Совета Министров СССР. Он переезжает в Москву с научным «десантом» — большой группой молодых ученых (В. И. Агошков, В. П. Дымников, Ю. А. Кузнецов и другие — всего около 20 человек), на базе которой создается Отдел вычислительной математики, позже реорганизованный в Институт вычислительной математики АН СССР.

Г. И. Марчук много сделал для укрепления отраслевых научных организаций и их взаимодействия с академическими институтами, а также для развития международного сотрудничества, в том числе в рамках Совета экономической взаимопомощи социалистических стран.

В 1986 г. Г. И. Марчук избирается президентом Академии наук СССР и остается на этом посту до ее реорганизации в Российскую академию наук в 1991 г. Именно во время пребывания Гурия Ивановича на высших руководящих должностях значительно укрепилась отечественная Академия наук, и в большой степени ему обязаны развитием филиалы Сибирского отделения, а также Дальневосточное и Уральское отделения РАН.

Научная, педагогическая и организационная деятельность Г. И. Марчука была неотделима от его активного участия в общественной и политической жизни. Гурий Иванович глубоко чувствовал государственную важность развития фундаментальных и прикладных наук, а также внедрения их результатов в промышленное производство и сельское хозяйство.

Его публицистические и популярные работы постоянно печатались в десятках самых различных газет и журналов, а тематика статей поражает разнообразием, глубиной проникновения в материал и эмоциональностью воздействия.

Уникальное творческое наследие Г. И. Марчука — это более тридцати монографий, несколько сот научных статей, большое количество научно-популярных изданий и очень интересных мемуарных книг, а также статьи общественного и гражданского звучания, затрагивающие не только самые актуальные проблемы научного сообщества, но и имеющие критическое значение для всей страны.

Школа Гурия Ивановича — это сотни его учеников, научных «внуков» и единомышленников, которые в многочисленных институтах и университетах России, а также ближнего и дальнего зарубежья развивают современные направления вычислительной и прикладной математики, информатики и математического моделирования в самых широких сферах человеческого познания.

Многогранная научная деятельность Гурия Ивановича получила большое национальное и мировое признание. Он являлся неоднократным лауреатом Государственных и именных научных премий, кавалером высоких правительственных орденов, Героем Социалистического Труда. Г. И. Марчук избран иностранным членом 11 академий, ему присвоено звание почетного доктора 8 университетов мира.

Источник:

Ильин В. П. Гурий Иванович Марчук — ученый и гражданин // Наука в Сибири. — 2013. — N 23 (13 июня). — С. 4–5.

| 630090 Новосибирск, пр. Академика Лаврентьева, 6

Тел.: +7 383 373-40-13 • e-mail: branch@gpntbsib.ru © 1997–2025 Отделение ГПНТБ СО РАН |

Документ изменен: Thu Mar 6 15:03:04 2025 Размер: 35,742 bytes Посещение N 259 с 25.09.2024 |

|